公開日:2025年8月28日

株式会社イチゴテック発行

目的:社内への周知

1. カスタマーハラスメント対策マニュアル作成の目的

(1)カスタマーハラスメント対策の背景

近年、カスタマーハラスメントが深刻な課題となっています。厚生労働省「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査」では、過去3年間に「カスタマーハラスメントを受けた」と回答した労働者は全労働者のうち10.8%と、パワーハラスメントに次いで多い状況です。

東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、都内で事業を行う事業者に対して、カスタマーハラスメントの防止に向けた措置が求められています。

当社の従業員を守るために、カスタマーハラスメント対策を強化することとしました。

(2)組織的な対応の必要性

カスタマーハラスメントは、従業員に精神的・身体的苦痛を与え、その尊厳や人格を傷つける行為です。従業員一人ひとりをカスタマーハラスメントから守り、その能力を十分に発揮できるよう、良好な就業環境をつくることが重要です。

当社においては、現場の従業員任せにすることなく、あらかじめ統一的な対応方法を定めるなど、組織的なカスタマーハラスメント対策に取り組みます。

(3)マニュアルの位置づけ

本マニュアルでは、カスタマーハラスメントの定義、カスタマーハラスメントに対する基本方針、当社における判断基準や対応例、社内体制などを示します。

2. カスタマーハラスメントの定義

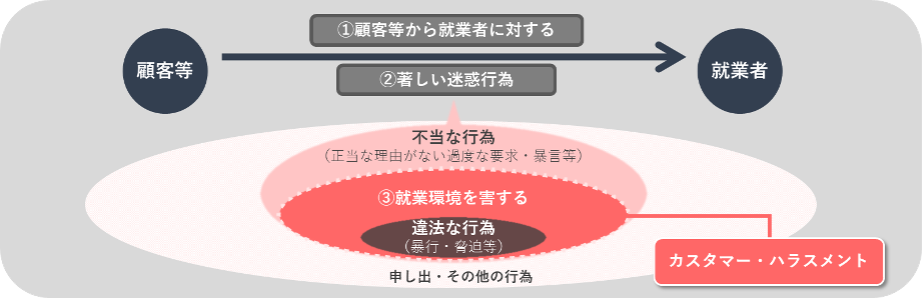

当社においては、カスタマーハラスメントを「顧客等から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。

【カスタマーハラスメントの定義イメージ】

(資料)東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」より

「顧客等」とは、当社の商品やサービスを提供する顧客のほか、当社の事業に相当な関係を有する人、円滑な業務の遂行に当たって対応が必要な人を指します。

「従業員」とは、当社で働く人全てを指します。役員、正社員のほか、嘱託社員や派遣社員なども含まれ、当社の事業活動に密接に関わる業務委託先のスタッフなども該当します。

「著しい迷惑行為」とは、以下のような行為を指します。ただし、あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。

【著しい迷惑行為の例】

・暴力行為

(実例)提供したサービスが期待と異なるとして激高して胸ぐらをつかまれた。

・暴言・侮辱・誹謗中傷

・威嚇・脅迫

・従業員の人格の否定・差別的な発言

・土下座の要求

(実例)提供したサービスが期待と異なるとして、土下座して謝るよう強要された。

・長時間の拘束

・社会通念上相当な範囲を超える対応の強要

・合理性を欠く不当・過剰な要求

(実例)提供したサービスを活用した結果、期待した結果が出なかったとして不当に高額な賠償金を請求された。

・会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為

• 従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など

※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称

「就業環境を害する」とは、従業員が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったため、従業員が業務を遂行する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

判断に当たっては、平均的な就業者が同様の状況で当該行為を受けた場合、社会一般の就業者が業務を遂行する上で看過できない程度の支障が生じたと感じる行為であるかどうかを基準とします。

3. カスタマーハラスメントに対する基本方針

当社においては、以下の「カスタマーハラスメントに対する基本方針」に基づき、カスタマーハラスメントに対して、組織として適切に対応します。また、この基本方針を社内・社外に広く周知します。

株式会社イチゴテック「カスタマーハラスメントに対する基本方針」

1. カスタマーハラスメントに対する基本方針を定める目的

当社は、「イチゴ × テクノロジーで農業のイノベーションを加速させる」という基本理念の下、農業ビジネスの新規参入支援に関するコンサルティングサービスを提供するため、お客様の要望に真摯に対応し、より満足度の高いサービスの提供に向けて取り組んでいます。また、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当社のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。

一方、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。

従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、株式会社イチゴテックにおける「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。

2. 当社におけるカスタマーハラスメントの定義

当社では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。

具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。

• 暴力行為

• 暴言・侮辱・誹謗中傷

• 威嚇・脅迫

• 従業員の人格の否定・差別的な発言

• 土下座の要求

• 長時間の拘束

• 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要

• 合理性を欠く不当・過剰な要求

• 会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為

• 従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など

※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称

3.社内におけるカスタマーハラスメントへの対応

• カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。

• 従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。

• カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制を整備します。

4.社外におけるカスタマーハラスメントへの対応

• 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。

• さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。

4. 顧客対応の考え方

(1)基本的な心構え

顧客等から寄せられるクレームの全てがカスタマーハラスメントではありません。商品やサービスの品質に関する指摘、接客態度の不満など、正当なクレームは、業務の改善、新たな商品やサービスの開発につながる貴重な機会でもあります。

クレームに対する従業員の適切でない言動が端緒となって、カスタマーハラスメントを発生させている可能性もあります。

当社においては、以下の基本的な心構えに基づき、適切な顧客対応を実現します。

① 気持ちを理解して傾聴する

・顧客等と良好な関係を築くため、相手の気持ちを理解する。

・孤独・ストレス・不安など、顧客等の背景を推し測る傾聴を行う。

② 誠実に対応する

・第一印象が重要であり、表情や言葉遣いなどに注意する。

・不誠実な言動をしたり顧客等をクレーマー扱いしたりしない。

③ 共感を伝える

・相手との共感を深める上で効果的な「あいづち」を活用する。

・具体的には、「なるほど」「よくわかります」「そうなのですね」など、声に出して傾聴する姿勢を見せる。

④ 限定的な謝罪を行う

・責任が不明確な初期段階では対象を限定した謝罪を有効に活用する。

・具体的には、「ご心配をおかけし(ご不快な思いをおかけし)申し訳ありません」と謝罪する。

⑤ 対応者を代わる

・相手の怒りが収まらない場合、躊躇せず別の担当者や上位者に代わる。

・対応する従業員が感情的になって対応を代わらないことは避ける。

・自分が全て悪いと思わない、執拗に人格を責める言葉を真正面から受け止めない。

(2)クレームの初期対応

当社においては、カスタマーハラスメントを未然に防止するため、顧客等のクレームの初期段階で、以下のとおり対応します。

① 顧客等に寄り添う

・商品・サービスの不具合等を起因とした顧客等からの商品交換や代替サービスの提供等の要求自体は、社会通念上妥当であり、真摯に受け止める。

・傾聴し、時には寄り添いながら顧客等の主張を正確に聞き取る。

② 要求内容を特定する

・要求内容を明確に特定した上で、議論を限定する。

・特定した要求内容を踏まえ、対応の可否を検討する。

・電話でのクレーム対応の場合、顧客等の氏名や連絡先等を確認し、可能な範囲で特定する。要求内容を聞いた上で、同じ内容を復唱し、要求内容を特定する。

③ 事実関係を確認する

・5W1H(※)により正確な事実関係を確認する。

※When(いつ)/Where(どこで)/Who(誰が)/What(何を)/Why(なぜ)/How(どのように)

・事実を確認しないまま、顧客等の要求内容を認める発言はしない。

・事実関係の確認前の段階では限定的な謝罪(例:お客様に嫌なお気持ちを与えてしまい誠に申し訳ございません。)にとどめる。

・組織的な調査・確認が必要である場合は、必要な調査等を行った上で回答する旨を顧客等に伝える。

・調査・確認に時間を要する場合、具体的な日数(例:〇日間、〇週間程度)を伝える。

④ 複数人で対応する

・組織で対応することを明確にするため、原則、複数人(※)で対応する。

※顧客等が複数の場合、できる限り同数以上の複数人

※顧客等が多数の場合、必要最小限の人数(対応する従業員数以下)に制限して対応

・役割分担(応対、記録等)を定め、各自が役割を遂行する。

・訪問でのクレーム対応の場合、カスタマーハラスメントの発生を未然に防止するため、複数人で訪問する。不測の事態が発生した場合に早急な援助を期待できないことから、単独行動を取らない。

・電話でのクレーム対応の場合、初期対応した従業員による対応を原則としつつ、顧客等の要求が著しく相当性を欠く内容であれば、1人で抱え込まず対応者を上司に代わる。

⑤ 対応場所を選定する

・原則、事務所や店舗のオープンスペースで対応する。

・やむを得ない場合、次の措置を講じた上で、会議室等で対応する。

✓密室状態にしない。ドアを開けて室内の状況を周囲が確認できるようにする。

✓すぐに退室できるように、従業員は出入口側に着席する。

✓退去しない場合に不退去とみなすため、管理権の範囲内の場所(例:執務室内の会議室)を選定する。

・顧客等を訪問してクレーム対応する場合、可能な限り、顧客等の自宅やオフィスでの対応は避ける。難しい場合、第三者がいる場所で対応する。

⑥ 対応内容を記録・情報共有する

・顧客等への対応内容を可能な限り詳細に記録する。

・対応内容は速やかに部署内で情報共有する。

・顧客等との会話を録音(※)する。

※トラブルを避けるため、事前承諾を得ることが望ましいが、同意を得ない録音でも直ちに違法ではないとされる。

・顧客等が同じ話を何度も繰り返す場合、記録を基にいつ、何回、何を回答(説明)しているかを具体的に伝え、経過を把握して対応していることを示す。

・インターネット上でのクレーム対応の場合、書き込まれた内容を正確に記録し証拠として残す。記録内容は、投稿者の属性、対応年月日・時間、要求内容、対応状況などで、投稿者のプロフィールやリンク、関連するやり取りも保存する。

・SNSの投稿やメッセージはすぐに削除される可能性があるため、スクリーンショット等を活用し保存する。

(3)顧客等の権利の尊重

顧客対応に当たっては、消費者基本法で規定される消費者の権利など、顧客等の権利を十分尊重した対応が求められます。ただし、顧客等にどのような背景や事情があっても、「暴力や暴言などの行為に耐える必要はない」ことは当然です。

また、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されており、基本的な考え方を理解しておく必要があります。

(参考)政府広報オンラインHPより抜粋

○不当な差別的取扱いとは?

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。

○「合理的配慮の提供」とは?

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

○合理的配慮の範囲

合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。

- 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。

- 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。

- 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

○「過重な負担」かどうかの判断は?

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 - 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

- 費用・負担の程度

- 事務・事業規模財政・財務状況

5. カスタマーハラスメントへの対応

(1)カスタマーハラスメントの判断

当社においては、「2 カスタマーハラスメントの定義」に基づき、従業員の就業環境が害されるような顧客等による著しい迷惑行為があった場合、カスタマーハラスメントとして毅然とした対応を行います。

カスタマーハラスメントの判断に当たっては、①要求態様、②要求内容、③時間・回数・頻度に着目し、従業員の就業環境を害する行為であるか検討します。

なお、これらは絶対的な基準や目安ではなく、機械的な運用や判断とならないよう留意が必要です。

① 要求態様

・侮辱的な暴言、差別的・性的な言動、暴力や脅迫を伴う苦情か

(例)馬鹿、死ね・・・など

・恐怖心を与えるような口調、大声、個人を攻撃する意図がある要求等か

(例)SNSに写真をアップする・・・など

・従業員の顔等を無断で撮影する、写真等をインターネット上で公開する行為か

② 要求内容

・不当な金品の要求があるか

(例)返金しろ、補償しろ・・・など

・土下座での謝罪の要求があるか

(例)土下座しろ、謝罪しろ・・・など

・書面での謝罪の要求があるか

(例)謝罪文を作成しろ、謝罪文を掲示しろ・・・など

・従業員の解雇の要求があるか

(例)クビにしろ、解雇しろ・・・など

③ 時間・回数・頻度

・著しい迷惑行為(大声を上げ続けるなど)が「10分」を超えているか

※侮辱的・差別的・性的な言動は時間の長さに限らず判断

・「5回」退去命令したにも関わらず居座り続けているか

・対応できない要求が「5回」に渡って続いているか

・業務時間外である早朝・深夜に苦情の電話があるか

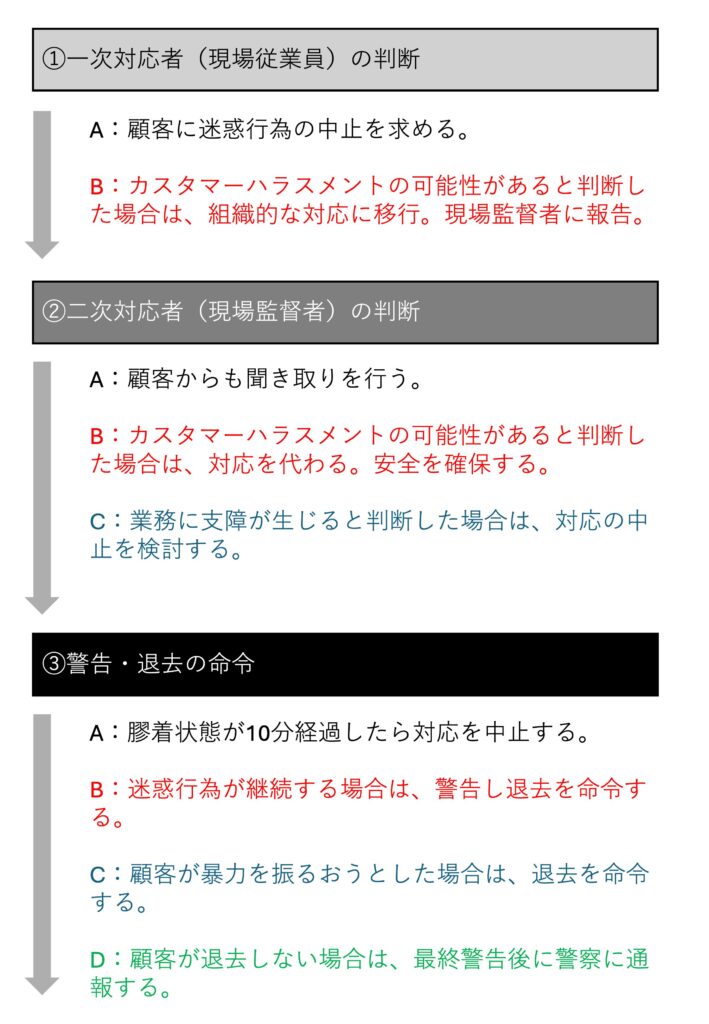

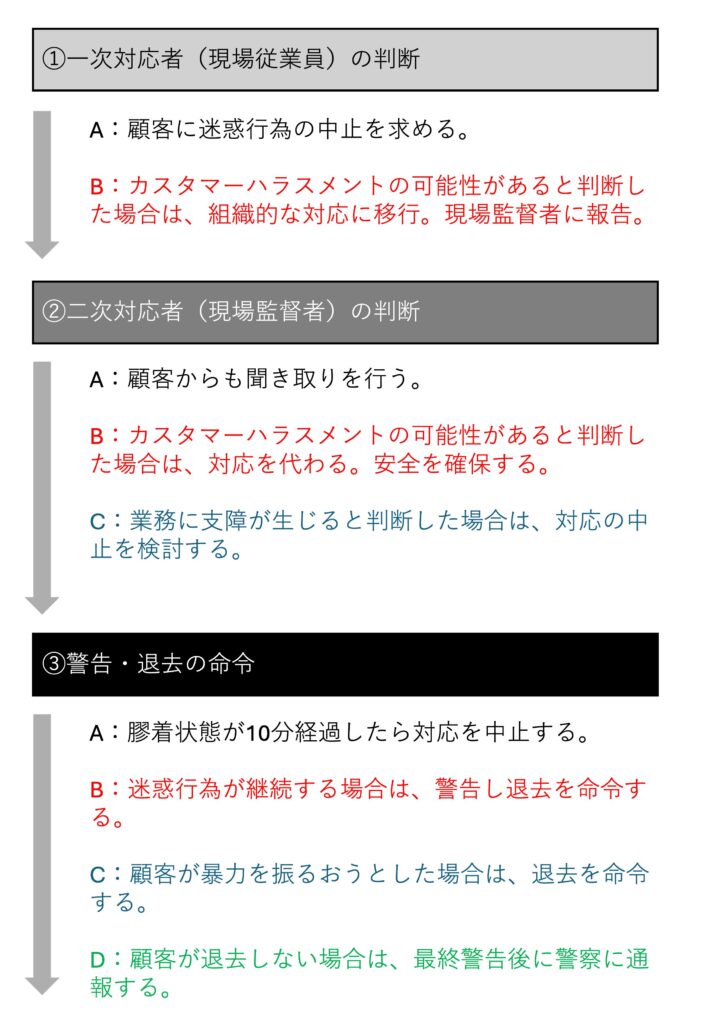

(2)カスタマーハラスメントへの対応の流れ

個別の事情を十分に配慮し、真摯かつ丁寧に対応したにも関わらず、著しい迷惑行為が収まらない場合、現場監督者を含め、組織的な対応に移行します。

① 一次対応者(現場従業員)の判断

・顧客等のクレームが止まらない、大声を上げ続ける、従業員の顔等を無断で撮影し続けるなどの迷惑行為が続く場合、行為の中止を求めるとともに、対応を中断の上、複数人での対応、やり取りの記録(録音含む)など、組織的な対応に移行する。

・カスタマーハラスメントの可能性があると判断した場合、現場監督者に報告の上、対応の中止を含めた方針を相談する。

② 二次対応者(現場監督者)の判断

・一次対応者からの報告を踏まえ、顧客等からも聞き取りを行う。

・カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を代わる。

・一次対応者と顧客等を引き離し、安全を確保する。

・「組織としての回答であること」 「説明を尽くしていること」「これ以上の議論はできないこと」を顧客等に伝達する。

・このまま対応を継続すると業務に支障が生じると判断した場合、対応の中止を検討する。

③ 警告・退去の命令

・現場監督者は、膠着状態に陥って「10分」を目安に対応を中止し、顧客等に伝達する。それでも迷惑行為が続く場合、警告の上、退去を命令する。

・顧客等が暴力を振るおうとしている場合は、その時点で対応を中止し、退去を命令する。

・それでもなお、顧客等が退去しない場合、最終警告の上、従わない場合は警察への通報を検討する。

(3)警察との連携

カスタマーハラスメントは、違法性のある迷惑行為であれば刑法等に抵触します。当社においては、こうした行為が見られた場合、以下のとおり、警察と連携して厳正に対処することとします。

なお、暴力行為や器物破損など、身の危険を感じた場合は、その時点で速やかに警察に通報します。

① 対応の中止を伝える

・従業員の心理的負担や周囲の客への影響を考慮し、対応の中止を顧客等に伝える。

・対応の中止は現場監督者を含めた複数名で判断する。

② 行為の中止を求める

・迷惑行為を止めるよう顧客等に伝える。2、3度繰り返す。

③ 退去を命令する

・迷惑行為を止めない場合、施設管理権に基づき退去を命じる。2、3度繰り返す。

④ 警察に通報する

・繰り返し退去を命じても退去しない場合、最終警告する。

・なお退去しない場合、警察に通報する。

※緊急時:「110番」

※それ以外:所轄警察署、♯9110(警察相談専用電話)

⑤ 警察官に状況を説明する

・警察官の現場到着後、これまでの状況を説明し、録画・録音がある場合は、内容を確認してもらう。その際、顧客を退去させたい旨を明確に伝える。

・迷惑行為を行う顧客を指導するよう依頼する。

・警察官の到着前に相手が立ち去った場合でも、 再訪する恐れがある場合は「相手は立ち去ったが再訪する恐れがある」として情報連携しておく。

【カスタマーハラスメント対応フロー】

(4)行為別の対応例

以下の行為別に、具体的な対応例を示します。

① 暴言

・暴言で返すことなく丁寧な言葉を用いて冷静・沈着に対応する。

・怒声を発し、周囲の客に恐怖感等を生じさせる場合、怒声を抑えて冷静に発言するよう注意を促す。

・不用意な発言をしないよう細心の注意を払い、発言は必要最小限にとどめる。不必要な議論に立ち入らない。

・迷惑行為であることを明確に伝え、対応できない旨を伝える。

・それでもなお暴言が繰り返される場合、対応を打ち切る。

・録音・録画・対応記録などを残し、事後に検証できるようにする。

② 執拗な要求

・同じ要求が何度も繰り返された場合、早い段階でこれ以上対応できない旨を明確に伝える。

・「15分」を超過した場合、警察に相談する旨を明確に伝える。

・顧客等が聞き入れない場合、現場監督者に報告し、現場監督者から顧客等に最終的な退去要求をする。

・それでもなお聞き入れられない場合、現場監督者から警察に通報する。

③ 土下座の要求

・暴言で返すことなく丁寧な言葉を用いて冷静・沈着に対応する。

(例)そのような対応はできません。

・明確に迷惑行為であることから対応できない旨を伝える。

(例)これ以上お客様とはお話できません。

・録音・録画・対応記録などを残し、事後に検証できるようにする。

・顧客等が聞き入れない場合、現場監督者に報告し、現場監督者から顧客等に最終的な退去命令をする。

④ 暴行

・刑法第208条の暴行罪に該当するため、現場監督者の判断を待つことなく、ただちに警察に通報する。

・更なる暴力行為や他の客や就業者への危害が及ぶ可能性があるため、現場監督者を含め、複数人で対応する。

・録音・録画・対応記録などを残し、証拠として提出できるようにする。

⑤ 高圧的な言動

・曖昧な発言又はぶれた発言は避けるとともに、早く解決を図ろうとして、その場逃れの安易な妥協をしない。

・誤った発言をした場合、速やかに明確に訂正する。

・顧客等が自らの主張を一方的に強弁し、又は他社の事例を引き合いに不当な要求を行っても、明確に拒否する。事実関係が不明なまま要求を認めない。

⑥ 長時間の拘束

・顧客等から何度も同じ主張が繰り返され、堂々巡りの状況が続いた場合、対応を打ち切る旨を伝える。

・「10分」を超過した場合、要求に応じられない旨を伝え、対応を打ち切る(電話を切る)。

⑦ セクシャルハラスメント

・顧客等に性的な言動で不快になった旨を明確に伝える。

・顧客等に全くセクハラの意識がない場合、例えば、厚生労働省などで提示されている性的な言動の例を示し、こうした言動をしないよう伝える。

(例)性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示することなど

・顧客等が言動を改めない場合、その場でサービスの提供を打ち切る旨を伝え、速やかに現場監督者に報告する。

6. 社内の体制

(1)相談窓口の設置

当社においては、カスタマーハラスメントへの対応を現場任せにすることなく、会社全体の問題として組織的に対応します。従業員の心の健康にも配慮するため、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付ける相談窓口を設置します。

相談に当たっては、当社の規程に基づき、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守します。また、相談等を理由に不利益な取扱いをされることは一切ありません。

① 相談窓口

・カスタマーハラスメントに関する相談窓口として以下の相談対応者を設定する。

代表取締役 担当:宮崎大輔

電話:会社用携帯電話番号 メール:infoアットマークichigo-tech.co.jp

② 相談方法

・対面、電話、オンライン、メールで実施する。

③ 相談対応の手順

・相談対応者は、以下の手順で相談対応を実施する。

✓相談者から聞き取りを行い、発生時の事実関係を確認する。ただし、フラッシュバックによる二次被害が生じないよう、事案に応じて、状況を把握する現場監督者等に確認する。

✓相談者が証拠(対応記録メモ、写真、録音・録画データ等)を保有していれば、内容を確認する。

✓客観的な証拠等に基づき、顧客等の要求内容の妥当性、要求態様の相当性などを検討し、カスタマーハラスメントに当たる行為か判断する。

✓カスタマーハラスメントと判断した場合、「5 カスタマーハラスメントへの対応」に基づき、対応の中止や警察への通報など、適切な対応方法を指示する。

✓カスタマーハラスメントではないと判断した場合、通常のクレーム対応として、適切な対応方法を指示する。

✓顧客等からの暴力やセクシャルハラスメントなど、緊急性を伴う状況を確認した場合、現場監督者または相談対応者が対応を代わり、顧客等から従業員を引き離す。また、状況に応じて警察や弁護士と連絡を取りながら、安全を確保する。

④ 相談対応者の留意事項

・相談対応者は、以下の事項に留意して相談対応を実施する。

✓初期対応が非常に重要であり、適切、迅速に対応する。

✓相談者にプライバシーを保護し不利益な取扱いをしない旨を伝える。

✓相談者が対面の相談を望まない場合、他の方法を教示する。

✓相談者の心身の状況に配慮するとともに、話に真摯に耳を傾け、意向に沿いながら、詰問にならないよう丁寧に聞く。

✓相談者にメンタルヘルス不調の兆候がある場合、当社の産業医、産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談対応を依頼する。

✓相談者が顧客等からセクシャルハラスメントを受けた事案の場合、相談者の希望に応じて同性の相談対応者が対応する。

✓事案に応じて、相談対応者のみで対応することが難しいと判断した場合、ミカン弁護士事務所に相談する。

【相談対応フロー】

(2)再発防止の取組

カスタマーハラスメントの発生後、再発防止に向けて以下の取組を実施します。

① メッセージ発信

・従業員、特に現場監督者に向けて注意喚起等のメッセージを発信する。

・カスタマーハラスメントは、現場監督者や従業員の責任ではないこと、事案の報告や相談によって人事評価が下がることはないこと、適切に報告した場合は逆に評価されることなど、併せて周知を徹底する。

② 事例の検証

・実際の事例を検証し、新たな防止対策の検討、対応マニュアルの改定、研修の見直しや改善等に役立てる。

・従業員のプライバシーに配慮しつつ、同様の問題が発生しないよう、社内会議で情報共有する。

・カスタマーハラスメントの端緒が、従業員の不適切な言動や対応にあった場合、その問題点等を改善するための取組を検討する。

③ 書籍の購入

・事例発生に関わらずカスタマーハラスメント関連の本を購入し学習する。

・経営者や従業員のカスタマーハラスメントに対する知識を増やす。

④ 取組の見直し

・過去の従業員の相談内容の変化、相談件数の推移、相談対応者の感想等を材料にして、定期的に取組の見直しを図る。

・取組の見直しに当たっては、社内アンケート調査の結果等を参考にしながら議論等を実施する。

(3)研修の実施

経営者や現場監督者を含め、当社の全ての従業員が顧客等からのクレーム、カスタマーハラスメントに対して適切に対応できるよう、以下の事項を基本として定期的な対応研修を実施します。

① カスタマーハラスメントに関する基本知識

② クレームへの対応

③ カスタマーハラスメントへの対応

④ 組織的な対応

⑤ 従業員のフォロー

その際、カスタマーハラスメントの判断基準、クレーム対応の基本的な手順、顧客等への接し方のポイント、ケーススタディ、ロールプレイングなど、現場で実践する上で役立つ内容を盛り込むこととします。

7. 企業間取引におけるカスタマーハラスメント

(1)ハラスメント防止の基本姿勢

当社においては、以下の「ハラスメント防止基本方針」を定めており、カスタマーハラスメントも対象に含まれています。

ハラスメント防止基本方針

1.ハラスメント防止の基本姿勢

ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、従業員の尊厳を傷つけ就業環境の悪化を招く点で絶対に許されない行為です。当社は、ハラスメント行為を決して許さず、あらゆる従業員が互いに尊重しあう、安全で快適な就業環境づくりに取り組みます。

2.ハラスメントの定義

ハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、SOGIハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、カスタマーハラスメント、就活ハラスメントなどを指します。

3.対象者

ハラスメント防止の対象者は全ての従業員です。役員、正社員のほか、嘱託社員や派遣社員なども含まれます。また、取引先企業の経営者や従業員、当社への入社を希望する学生やインターンシップ生など、当社以外の者に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。

4.相談窓口

ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、代表取締役宮崎です。すべての従業員は、窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報が可能です。当社の規程に従い、相談・通報内容に関する情報や個人情報は厳重に管理・保護されます。

5.懲戒処分

就業規則に定める懲戒事由に該当するハラスメントの事実が認められた場合、懲戒処分を行います。業務時間内であるか時間外であるかを問わず、当社の名誉や信用を傷つけるようなハラスメントを行った従業員に対しては厳正に対処します。

ハラスメントの事実を通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談者や通報者本人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業員がいた場合、上記と同様、就業規則に基づく懲戒処分を行います。

(2)取引先企業に対するカスタマーハラスメントの禁止

取引先企業の経営者や従業員に対するハラスメントは、カスタマーハラスメントに当たります。全ての従業員は、取引に当たっては、当社の従業員と同様に言動に十分注意してください。特に、立場の弱い取引先企業に対しては、「無理な要求をしない・させない」よう十分な配慮が必要です。

令和4年2月に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「取引先と良好な関係を築くための好事例」や「取引先との接し方に関する留意点」が示されています。こうした視点も参考に、適正な企業間取引を推進します。

(参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より

○取引先と良好な関係を築くための好事例

• 取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている。

• 会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け、問題のある部署にはヒアリングを行うようにしている。

• 企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。

• 被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライアンスという観点で教育している。また、E ラーニング等を通して商習慣の中で過度な要求がないよう、取引先への伝え方等について指導している。

○取引先との接し方に関する留意点

• 業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない際に厳しく叱責する、取引を停止することや、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な経済上の利益の提供要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。

• ハラスメント以前に、取引先企業の利益を不当に侵害するような行為は控えなければなりません。

(3)カスタマーハラスメントの事実確認

当社と取引先企業との間でカスタマーハラスメントが発生した可能性がある場合、以下のとおり対応します。

① 従業員が取引先企業からカスタマーハラスメントを受けた可能性がある場合

・従業員からの相談に対応する。

✓「6 社内体制の整備」に記載の内容に基づき対応する。

・取引先企業に対して協力を依頼する。

✓取引先企業に対して事実関係の確認の協力を依頼する。

✓協力依頼の際は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を求める。

・取引先企業と共同で事実関係を確認する。

✓あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して取引先の従業員から事実関係を確認する。

✓状況に応じて代表取締役宮崎(会社用携帯電話番号)に相談する。

✓ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。

② 従業員が取引先企業にカスタマーハラスメントを行った可能性がある場合

・取引先企業の依頼に対して協力する。

✓取引先企業からハラスメントに関する事実関係の確認の協力依頼があった場合、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を行う。

✓協力を求められたことを理由として、取引先企業との契約を解除するなどの不利益な取扱いを行わない。

・取引先企業と共同で事実関係を確認する。

✓あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して自社の従業員から事実関係を確認する。

✓状況に応じて代表取締役宮崎(会社用携帯電話番号)に相談する。

・カスタマーハラスメントを行った従業員に対して適切な措置をとる。

✓ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。

✓行為の悪質性等を勘案し、必要に応じて、人事部に報告した上で、就業規則に基づく懲戒処分の手続に移行する。

(参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より

○取引先と良好な関係を築くための好事例

• 取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている。

• 会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け、問題のある部署にはヒアリングを行うようにしている。

• 企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。

• 被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライアンスという観点で教育している。また、E ラーニング等を通して商習慣の中で過度な要求がないよう、取引先への伝え方等について指導している。

○取引先との接し方に関する留意点

• 業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない際に厳しく叱責する、取引を停止することや、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な経済上の利益の提供要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。

• ハラスメント以前に、取引先企業の利益を不当に侵害するような行為は控えなければなりません。

(3)カスタマーハラスメントの事実確認

当社と取引先企業との間でカスタマーハラスメントが発生した可能性がある場合、以下のとおり対応します。

① 従業員が取引先企業からカスタマーハラスメントを受けた可能性がある場合

・従業員からの相談に対応する。

✓「6 社内体制の整備」に記載の内容に基づき対応する。

・取引先企業に対して協力を依頼する。

✓取引先企業に対して事実関係の確認の協力を依頼する。

✓協力依頼の際は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を求める。

・取引先企業と共同で事実関係を確認する。

✓あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して取引先の従業員から事実関係を確認する。

✓状況に応じて代表取締役宮崎(会社用携帯電話番号)に相談する。

✓ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。

② 従業員が取引先企業にカスタマーハラスメントを行った可能性がある場合

・取引先企業の依頼に対して協力する。

✓取引先企業からハラスメントに関する事実関係の確認の協力依頼があった場合、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を行う。

✓協力を求められたことを理由として、取引先企業との契約を解除するなどの不利益な取扱いを行わない。

・取引先企業と共同で事実関係を確認する。

✓あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して自社の従業員から事実関係を確認する。

✓状況に応じて代表取締役宮崎(会社用携帯電話番号)に相談する。

・カスタマーハラスメントを行った従業員に対して適切な措置をとる。

✓ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。

✓行為の悪質性等を勘案し、必要に応じて、人事部に報告した上で、就業規則に基づく懲戒処分の手続に移行する。

8. 参考資料

(1)110番について

① 110番通報で伝えること

・何があったか

・通報の何分前のことか

・場所(住所や目標となる店舗や建物、階数等)

・被害や目撃の状況、けが人の有無

・犯人について(性別、人数、年齢、服装や逃走方向等)

② 正しい場所を伝える

・警察官がすばやく現場に到着するために、110番通報では正しい場所を伝える。

・通報(発生)場所がわからないときは、交差点の名前や近くの建物の名前を伝える。

③ 110番につながらない時は

・災害、停電、携帯電話回線のトラブルなどの影響により、通信障害が発生し、110番通報できなくなった場合は、慌てることなく、周囲に助けを求めて、他のキャリアの携帯電話、固定電話、公衆電話を利用して通報する。

・あらかじめ、自宅や勤務先等の周辺の警察署や交番の所在地を確認しておき、有事の際は、直接訴え出る。

・パトロール中の警察官やパトカーに直接訴え出る。

④ 110番映像通報システム

・音声だけでは把握が難しい事件・事故等の現場の状況を、通報者のスマートフォン又はタブレット端末で撮影し、写真や映像とともに警察へ通報することができるシステム。

(2)#9110について

① 警察に対する相談があるときは?

・お困りごとや不安に思うことなど、警察に相談したいことがあるときには、警察相談ダイヤル♯9110をご利用ください。

・警視庁総合相談センターでは、相談内容に応じて、相談窓口等をご案内します。

・相談は、最寄りの警察署でも直接受け付けています。

② 警視庁総合相談センター

・110番の前に「#9」をつけて#9110にかけてください。

・電話:#9110(東京都内でダイヤルすると当センターにつながります。)

※都県境では、他県につながることがあります。

・電話:03-3501-0110(東京都を管轄する当センターにつながります。)