今回は農業DXいちごセミナーの環境制御のケーススタディ【2023年に発生したイチゴ栽培の問題】を解説します。

農業DX、スマート農業、イチゴ栽培、環境モニタリング、環境制御に興味がある人は、ぜひ最後までお読みください。

今回は兵庫県宝塚市の悠々ファームさんの事例を取り上げていますが、同じような問題が毎年のように全国的に問題になっています。

ですので、他のイチゴ農園でも参考になる事例だと思い、ケーススタディで取り上げております。

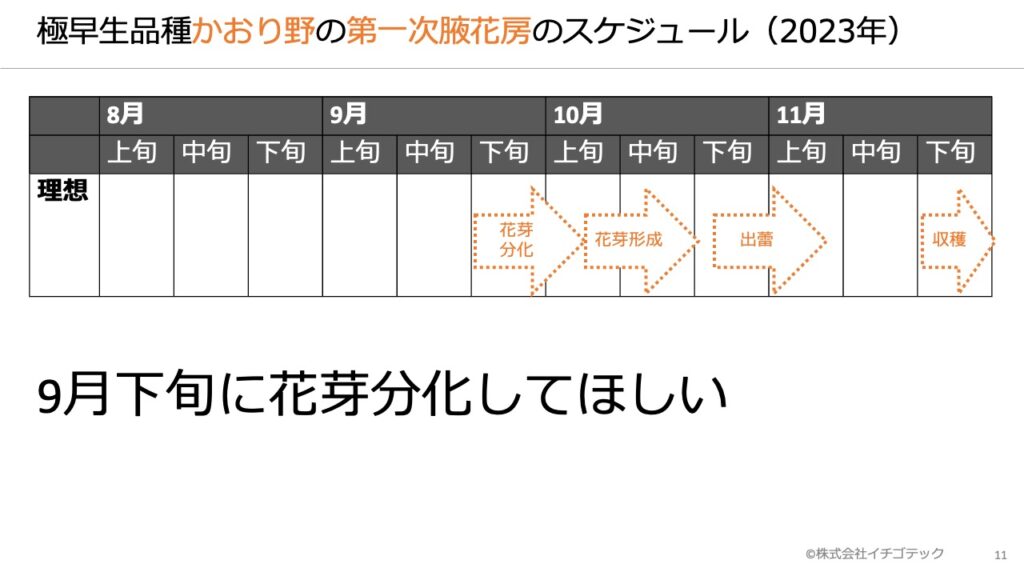

極早生品種かおり野の理想の第一次腋花房のスケジュール

まず最初にご紹介するのは「極早生」という特徴の品種かおり野についての話です。

これは2023年の栽培に関する話です。

極早生品種のかおり野とは

まず、「極早生」という特徴の品種は花芽分化がしやすい特徴を持つ品種です。

かおり野は全国的に栽培されています。

第一次腋花房とは

次に、「第一次腋花房」というのは、花房の中で最初に誕生する頂花房の、次に発生する2番目の花房のことです。

イチゴの促成栽培では、この花芽分化を狙った通りに行わせることが重要です。

では、その狙ったタイミングはいつなのでしょうか?

第一次腋花房の狙いのタイミング

今回のケースの場合は、第一次腋花房を9月下旬を花芽分化させて、10月中旬に出蕾させて、10月下旬から11月上旬にかけて開花させて、11月下旬から実を収穫をするというスケジュールが理想的でした。

こうしたいなという風に考えておりました。

花芽分化とは

非常に重要なポイントとして、「花芽分化」というのがあります。

「葉を作っていた成長点が花に変わる」ことです。

これについて、9月下旬に花芽分化して欲しいという風に思っておりました。

それができれば、今回の栽培の花芽分化が成功したと言えます。

極早生品種かおり野の実際の第一次腋花房のスケジュール

では実際にどうなったのかご説明します。

実際には第一次腋花房が飛んだ、もしくは遅れたと言われるような症状を出しました。

理想的には第一次腋花房は9月下旬に花芽分化して欲しかったです。

では実際に起きたのはいつかというと、10月下旬に花芽分化が起きました。

その後11月上旬から中旬にかけて花の形成が行われて、11月下旬に出蕾が起きたという流れになっています。

ですので、まずは9月下旬に花芽分化して欲しかったのが10月下旬に花芽分化したので、1ヶ月ほど遅れてしまいました。

この現象については、イチゴの促成栽培では「第一次腋花房が飛んだ」、もしくは「第一次腋花房が遅れた」というような言い方をします。

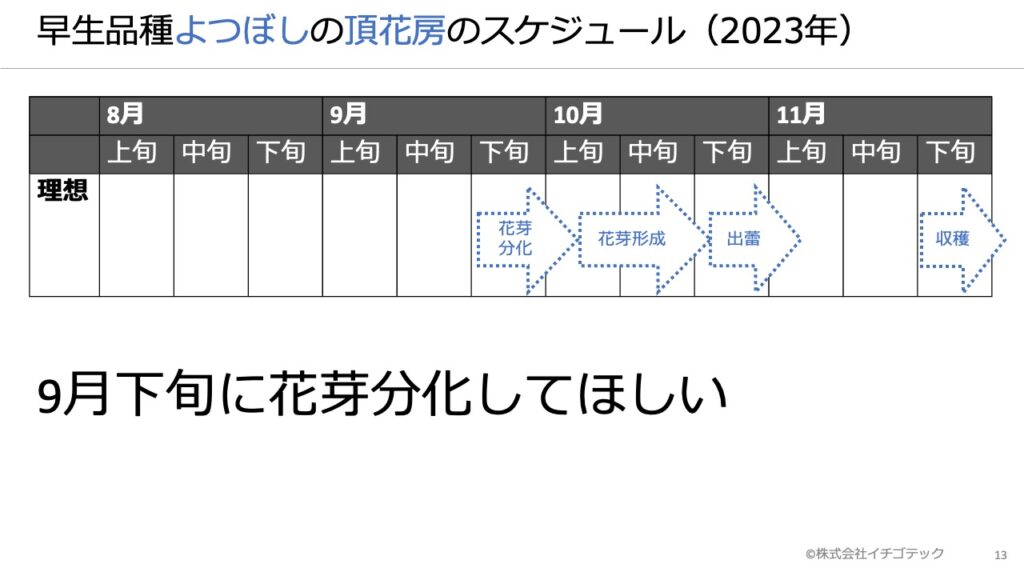

早生品種よつぼしの理想の頂花房のスケジュール

次に、もう1つの問題をご紹介します。

次は早生品種のよつぼしの頂花房のスケジュールです。

よつぼしは種から繁殖させることができる非常に珍しい品種です。

早生品種というのは花芽分化が早い品種です。

それから頂花房と言われる最初に収穫できる花房のスケジュールについて説明します。

頂花房の理想的なスケジュールは、9月下旬頃に花芽分化し、10月上旬から中旬にかけて花芽形成し、11月下旬から収穫することです。

このようなスケジュールが理想的です。

ですので、簡単に言いますと、よつぼしについては「9月下旬に花芽分化して欲しい」と思っておりました。

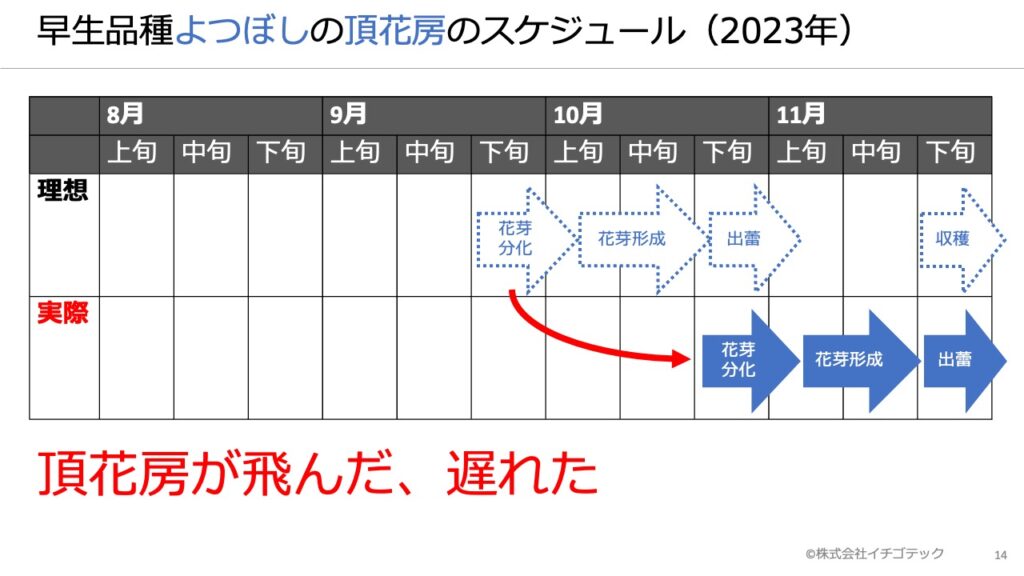

早生品種よつぼしの実際の頂花房のスケジュール

では実際にどうなったのかと言いますと、花芽分化が9月下旬ではなく10月下旬に発生しました。

そして10月の上旬から中旬に花芽形成が起こりました。

こちらについても、このような現象については「頂花房が飛んだ」、 もしくは「頂花房が遅れた」という風に表現します。

ですのでよつぼしについても9月下旬に花芽分化して欲しかったものが、1ヶ月ほど遅れて10月下旬に花芽分化したという風になっています。

その結果、よつぼしの収穫が1ヶ月遅れてしまいました。

収穫量が1ヶ月分減ってしまうということで、イチゴの促成栽培にとって大きな問題になります。

2023年のイチゴ栽培の2つの問題

2023年に起きたイチゴ栽培の2つの問題を簡単にまとめますと、かおり野の第一次腋花房が遅れたこと、それからよつぼしの頂花房が遅れたことです。

この2つが今年のイゴ栽培について非常に大きな問題になりました。

それから今回は悠々ファームさんの事例を取り上げていますが、同じような「花房の遅れ」というものが全国的に問題になっています。

2023年に限らず毎年のように、このような花房の発生が遅れるという問題が日本全国のイチゴ農園で起きています。

ですので、他のイチゴ農園でも参考になる事例だと思い、ケーススタディで取り上げております。

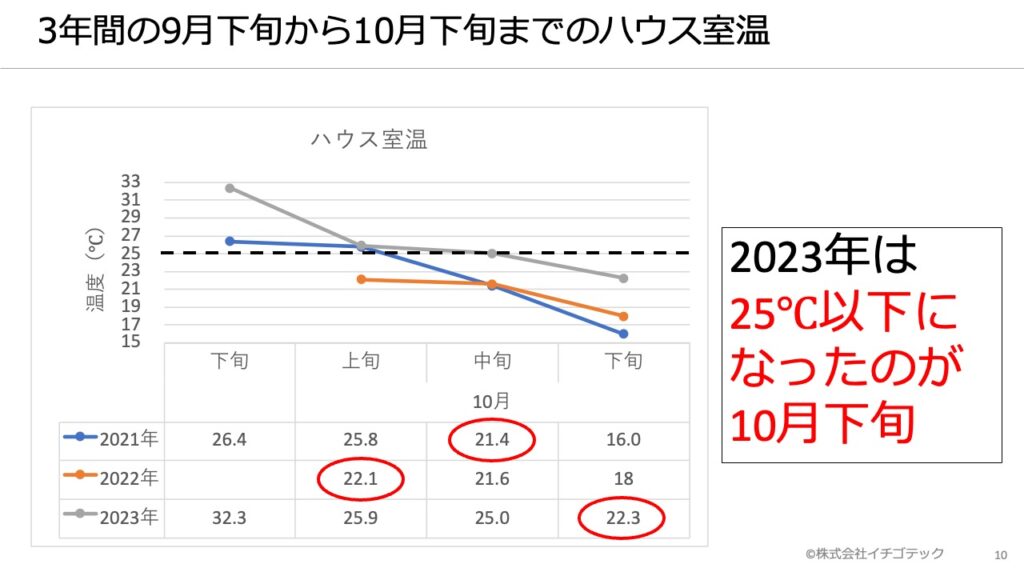

なぜ、イチゴの花芽分化が遅れたのか?

ここから考えていきたいのは、なぜこのような問題が起きたのかという点です。

これを環境モニタリング装置のデータを使って分析していきます。

これまで、環境モニタリング装置のメリットやデメリット、そして使い方について話をしてきましたが、途中で何度かある話をしたと思います。

環境モニタリング装置でデータを取っているだけでは、全く意味がありません!

そのデータを分析して実際の栽培に生かすことが重要です!

環境制御のケーススタディ【2023年に発生したイチゴ栽培の問題】まとめ

今回は環境制御のケーススタディ【2023年に発生したイチゴ栽培の問題】について解説しました。

次回は環境制御のケーススタディ>>イチゴの花芽分化が遅れた理由を分析について解説します。

【農業DX12】環境制御のケーススタディ【2023年にイチゴの花芽分化が遅れた原因を分析】

今回は農業DXいちごセミナーの環境制御のケーススタディ【2023年にイチゴの花芽分化が遅れた原因を分析】を解説します。 農業DX、スマート農業、イチゴ栽培、環境モニタリング、環境制御に興味がある人は、ぜひ最後までお読みく […]

動画でも解説

今回の内容は動画でも解説しています。

こんなお悩みはありませんか?

イチゴビジネスに新規参入したいけど…

◆イチゴ農園を始めたいけど、どうすればいいかわからない…

◆イチゴ農園の事業戦略や事業計画づくりに不安がある…

◆イチゴ農園の設備投資の金額を低く抑えたい…

>>イチゴ農園の新規参入で失敗したくない方はこちらをご覧ください。

イチゴ農園の栽培や経営を改善したい

●イチゴが花を咲かせなくて、収量が下がった…

●イチゴの病気や害虫を抑えられなくて、収量が減った…

●農園の経営が苦しいけど、どうしたらいいかわからない…

>>経営中のイチゴ農園を立て直したい方はこちらをご覧ください。